2025年3月時点、ネット証券会社の二台巨頭である「SBI証券」と「楽天証券」について徹底比較していきます。証券会社を比較する上で重要な5つの点で話を進めていきます。

この記事を読めば、皆さんに合った証券会社を選ぶことができるでしょう。

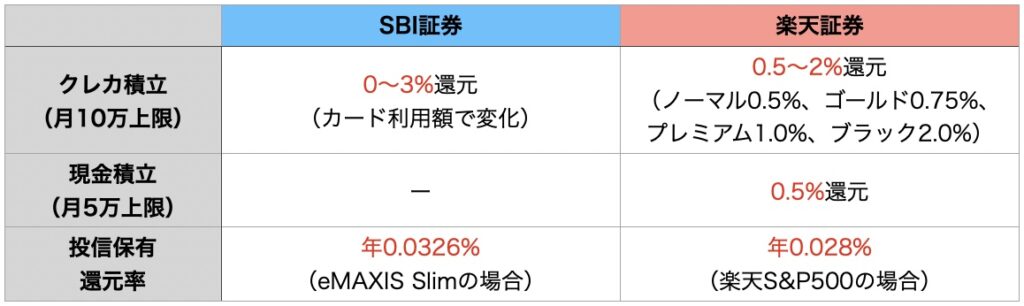

ポイント還元

投信保有還元率という言葉は馴染みがないかもしれません。

例えばSBI証券でeMAXIS Slim米国株の残高が100万円あるとすると

100万×0.0326%=326Pが毎年もらえるという計算になります。

それぞれのクレジットカードの特徴

SBI証券(三井住友カード)

SBI証券のクレジットカード積立は三井住友カードで行います。

それぞれの積立還元率は利用額によって異なります。

楽天証券(楽天カード)

楽天証券のクレジットカード積立は楽天カードで行います。

クレカ積立まとめ

どちらもメリットデメリットがあります。

クレカ積立でわかりやすいのは楽天証券です。

ただ、年間10万円以上利用する方にはSBI証券の方が還元率が高いため

普段の買い物に三井住友カードを利用する方はSBI証券がおすすめだと言えます。

長期の運用を考えるとポイント還元率は決して小さいものではありませんが

ポイント還元率は各証券会社で変更することもよくあるので

あくまでオマケという捉え方が良いかもしれません。

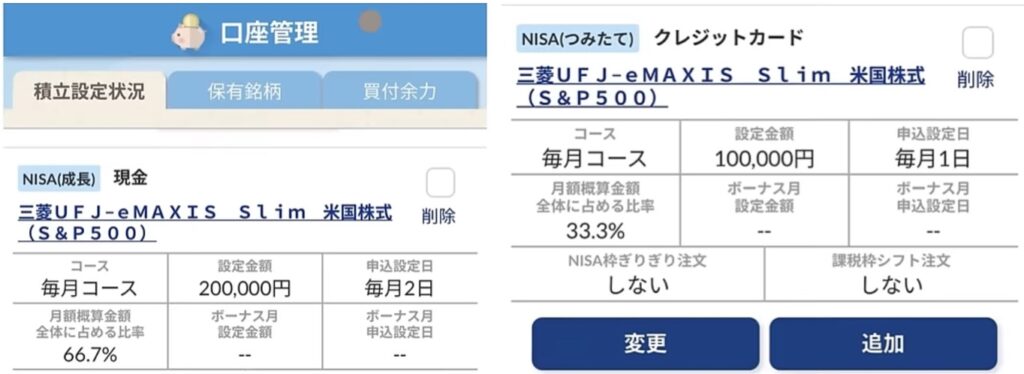

スマホアプリの使いやすさ

SBI証券

積立額が一目でわかり安く表示されています。

投資信託の積立ができるアプリで人気のクレカ積立にも対応しているので

SBI証券が使いにくいという人にもおすすめです。

管理画面も見やすく、アプリとしては非常に優秀であると思います。

楽天証券

以前までは楽天証券には有用なアプリがありませんでしたが

先日「iGrow」というNISAやiDECOを含め、

自分の資産が確認しやすく投信の注文もできます。

「iGrow」の使い方や説明については

別の記事で詳しく説明しているので参照してください。

スマホアプリの使いやすさまとめ

正直好みによって分かれるとは思いますが、現時点では楽天証券に軍配が上がると思います。

以前まで、アプリではSBI証券が使いやすくおすすめしていたのですが

今回楽天のアプリができ、使いやすさ・見やすさの面でSBI証券を上回っていると考えています。

連携する銀行の金利など

表を見てもらえば明らかですが連携する銀行は

SBI証券のSBI新生銀行に軍配が上がります。

金利、ATM手数料、振込手数料のどれをとってもSBI新生銀行が上回っています。

また、楽天銀行との比較でなくとも

他のネット銀行と比較してもSBI新生銀行はとても優秀です。

手数料体系について

両者の手数料体系は基本同じで米国株や米国ETFに投資する際の

為替手数料もリアルタイム取引はお互いに0銭

その他の評価点

SBI証券

SBI証券のクレカ積立でも使えるOliveは保有しているだけで月100Pがもらえます。

また、対象のコンビニやファミレスなどでは最大20%と

普段利用する人にとっては非常にありがたい内容になっています。

楽天証券

楽天は楽天経済圏と呼ばれるほど、生活のほとんどを楽天で統一することで

楽天ポイントをガンガン貯めていくことができます。

以前と比べるとお得感は下がったが現在は楽天モバイルが

大盤振る舞いで多くのポイントを獲得できます。

結局どっちがおすすめ?

どちらにもメリット・デメリットがあるため、自分に合った方を選ぶのが大切です。

その中でどちらか一方を選ぶなら、今はクレカ積立のポイントがお得で、

使いやすいアプリも誕生した楽天証券が少し上回っている印象です。

普段から楽天カードを利用している方は、楽天証券を選ぶのが良いでしょう。

三井住友のカードをすでに持っている方、普段の生活から三井住友カードを

利用していくつもりの方はポイント還元の観点からSBI証券を選ぶのが良いでしょう。

いずれにせよ積立投資はどれだけ早く始めるかが

肝心になるので今すぐに始めるのが得策です。

最後まで読んでくれてありがとうございました。

皆さんのマネーリテラシーが少しでも上がることを願っています。